春に起こりやすい / ギックリ腰

春は気候も穏やかで過ごしやすい季節ですが、意外にも「ギックリ腰」が起こりやすい時期でもあります。突然腰に激痛が走り、動けなくなるギックリ腰は、日常生活に大きな支障をきたします。

◆ 西洋医学から見たギックリ腰の原因

西洋医学では、ギックリ腰は「急性腰痛症」と呼ばれ、主に腰の筋肉や関節、靭帯などに急な負担がかかったときに起こるとされています。

【春に増える主な理由】

- ✅寒暖差による筋肉の緊張

春は日中は暖かくても朝晩は冷えるため、筋肉がこわばりやすくなります。その状態で急な動きや重い物を持つと、

腰を痛めやすくなります。 - ✅冬の運動不足からの急な活動再開

冬のあいだに体をあまり動かしていないと、筋力や柔軟性が低下します。春になって活動的になると、

準備ができていない体に急な負担がかかり、腰を痛めるリスクが高まります。 - ✅姿勢の乱れやストレスの影響

新年度の始まりは環境が変わることも多く、姿勢の乱れやストレスが腰に負担をかけることがあります。

◆ 東洋医学から見たギックリ腰の原因

東洋医学では、ギックリ腰は「気(エネルギー)」や「血(血流)」の流れが滞ったり、外からの邪気(じゃき)が体に影響したりして起こると考えられています。

【春に増える主な理由】

- ✅春は「肝」の季節

東洋医学では春は「肝(かん)」の働きが活発になります。「肝」は気や血の流れを調節し、筋肉や腱の健康を保つ役割を担っています。 しかし、ストレスや感情の変化によって「肝」の働きが乱れると、筋肉がこわばりやすくなり、腰に負担がかかります。 - ✅風の邪(ふうじゃ)の影響

春は風が強い季節でもあります。東洋医学では「風」は体に入り込みやすく、関節や筋肉にトラブルを起こすと考えられています。

冷たい風にさらされて腰が冷えると、気血の流れが悪くなり、痛みを引き起こす原因になります。 - ✅寒暖差による冷え

春は昼と夜の気温差が激しいため、知らず知らずのうちに腰が冷え、筋肉が緊張して痛みが出やすくなります。

◆ ギックリ腰の予防のポイント

西洋医学・東洋医学の両面から、次のような予防法がおすすめです。

①朝晩の冷え対策:腰を冷やさないように、腹巻きやカイロを活用。- ②ストレッチや軽い運動:無理のない範囲で体を動かし、筋肉の柔軟性を保ちましょう。

- ③ストレスをためない:リラックスする時間を作り、心と体のバランスを整える。

- 急な動作を避ける:荷物を持ち上げるときは腰を落として、ゆっくり動くことを意識しましょう。

◆ ギックリ腰予防・改善におすすめのツボ 4選

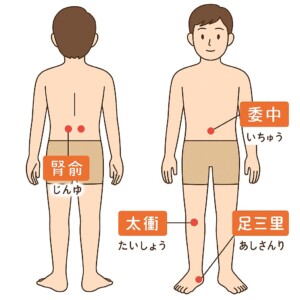

① 腎兪(じんゆ)

場所: 腰に手を当てたとき、親指が当たるあたり(第2腰椎の高さ、背骨から指2本分ほど外側)

効果: 腰痛全般に効果があり、腎(腰の力の源)を補って冷えにもよく効きます。✅ 腰のだるさや冷えを感じる人におすすめです。

② 委中(いちゅう)

場所: 膝の裏のちょうど真ん中(膝を曲げるとくぼむ部分)

効果: 腰の痛みやこわばりを和らげる特効穴。腰から足にかけての気血の流れを整えます。✅ 動作時に腰が引っかかるような痛みがあるときに。

③ 太衝(たいしょう)

場所: 足の親指と人差し指の骨の間をなぞっていくと、骨の合流点にあたるくぼみ

効果: 肝の働きを整える代表的なツボ。ストレスによる筋肉の緊張をほぐします。✅ 春特有のイライラ・ストレスがたまっている方に特に効果的。

④ 足三里(あしさんり)

場所: 膝のお皿の外側のくぼみから指4本分下、スネの外側

効果: 気血の流れを整え、胃腸を整えることで全身の疲労回復に役立ちます。体力低下による腰痛にも有効。✅ 日々の体力が落ちていると感じる方、疲れが腰に来る方におすすめ。

◆ ツボの押し方- 強く押しすぎず、ゆっくり息を吐きながら5秒ほどかけて押す

- 片側につき3〜5回程度、毎日続けるのが効果的

- 入浴後や寝る前のリラックスタイムに行うと◎

◆ 最後に

春は新しいスタートの季節。心も体も健やかに過ごすために、腰のケアを忘れずに行いましょう。もしギックリ腰になってしまったら、無理に動かず安静にしてください。