もう肩こりは改善しないとあきらめているあなたへ

正しくバランス調整すれば長年の慢性肩こりでも改善を目指せます

こんな肩こりでお困りではありませんか?

- いつも肩が重だるく、朝起きた時からすでにこっている

- 肩こりだけでなく、頭痛や目の疲れもセットでつらい

- 冷えやすく、肩や背中がいつも冷たく感じる

- 気分が落ち込みやすく、ストレスを感じると肩が余計にこる

- マッサージをしてもすぐに元に戻ってしまう慢性的なこり

- パソコンやスマホの使用後に首から肩にかけてガチガチに固まる

病院やマッサージで改善しなかった肩こりも当院におまかせください!

慢性肩こりの8割は筋肉の影響ではなく自律神経の乱れが原因です。自律神経を調節する施術で、長年の慢性肩こりを解決させ

元気だったころの体に戻ることが出来ます。

癒鍼堂治療院でを解決された方の喜びの声

頭痛・肩こり・生理痛がひどすぎてすぐに薬に頼っていましたが、

飲まなくていい生活になりました。

30代介護職 八尾市在住

仕事柄、体を使うことが多く、頭痛や肩こり、生理痛がひどくて本当にしんどい毎日でした。痛みが出るたびに薬を飲んで、なんとかごまかしながら働いている状態でした。

こちらに通い始めてから少しずつ体が軽くなり、気づけば薬に頼らなくても過ごせるようになってきました。今では仕事終わりも楽に感じられるようになり、気持ちにも余裕ができました。本当に通ってよかったと思っています。

※個人の感想を掲載しております。効果を保証するものではありません

病院でも改善せず諦めかけた慢性肩こりが当院で良くなる理由

癒鍼堂治療院には、長年肩こりに悩まされている方が多く来院されています。

デスクワークや立ち仕事、育児や介護など、日常の積み重ねによって肩のこりが慢性化し、「マッサージではすぐ戻ってしまう」「薬に頼りたくないけど仕方がない」と感じている方も少なくありません。当院では、単に肩をほぐすだけでなく、肩こりの根本的な原因を東洋医学の視点から見極め、一人ひとりに合った施術を行っています。

「もう仕方ない」と諦めかけていた方々が、次々と楽になり、快適な日常を取り戻しているのには理由があります。

理由その1

徹底したカウンセリングと検査で痛みの原因を究明します

慢性的な肩こりを改善するには、まずその原因を正しく知る必要があると私は考えています。

一見当たり前のようですが、実はこれが非常に難しいのです。

なぜなら「検査では異常なし。でも肩が重くてつらい」という方もいれば、「筋肉の緊張が強いと診断されたけど、実際は痛みを感じていない」という方もいるからです。

そこで当院では、カウンセリングと検査を通じて、

①

今の肩こりを和らげるために必要な施術②

再発を防ぐための根本的な改善策この二つを見極めたうえで、効果的な施術計画を立てています。

理由その2

過去12万人以上の症例実績を元に体の癖を見抜きあなたに合った的確な施術をします

肩こりを本当によくするには、あなたの体に合った施術が必要です。

体の構造は誰でもほぼ同じですが、筋肉の付き方や反応は人それぞれ異なります。特に、長年の肩こりに悩む方には、改善を妨げる“体の癖”が染みついていることが多いのです。

当院では、過去12万人以上の症例実績をもとに、そうした悪いパターンを見抜き、あなたに最適なオーダーメイド施術を行います。

そのため、体に負担をかけることなく、無理なく肩こりを改善へと導くことが可能です。

理由その3

原因がわからない肩こりを3つのステップで解決する

実は、肩こりで悩む方の多くが「原因がわからない」と感じています。

実は、肩こりで悩む方の多くが「原因がわからない」と感じています。

検査で異常なし。でもつらい。その原因不明の肩こりを改善するために、当院では東洋医学の検査法「四診(ししん)」を用いて、体の内側に潜む根本原因を見極めます。

そして次の3つのステップで施術を行います。

- 血流を改善し、今あるこりや痛みを和らげる

- 脳の「痛みの記憶」をリセットする

- 体全体を整えて再発を防ぐ

これら3つを計画的に行っていく必要があります。これら3つのステップを体の状態を見極めつつおこなっていけるから、

原因がはっきりしない慢性肩こりでも、この流れで根本改善が可能です。

どれぐらい通えば肩こりは良くなりますか?

肩こりの改善にかかる期間は、お一人おひとりの体質や生活習慣、肩こりの慢性度によって異なります。

例えば、一時的な疲れによる肩こりであれば、1回~数回の施術で軽くなることもあります。しかし、長年積み重ねてきた慢性的な肩コリや、冷え・ストレス・自律神経の乱れなどが関係している場合は、ある程度の継続的なケアが必要です。

肩こりの症状が落ち着くまでの目安通院回数

- ・軽症・・・1回~3回

- ・中症・・・5回~11回

- ・重症・・・12回~

肩の冷え感、背中の重だるさ、疲れやすさ冷え体質に伴う肩こりと疲労感。

施術経過:

1回目~3回目(1週に2回ペース)

背中の重だるさが軽減。入浴後の冷え戻りも改善傾向に。

4回目~5回目(1週に1回ペース)

冷え感は半減し、朝の目覚めも良好に。

6回目~10回目(2週に1回ペース)

肩こりが以前より軽く感じるようになり疲労感が残りにくく、日中も動きやすい。

慢性的な肩~首のコリ、頭痛、目の疲れデスクワークによる慢性肩こり。

施術経過:

1回目~3回目(1週に1回ペース)

肩〜首の可動域が少し広がり、コリの範囲が狭まる。頭痛の頻度も減少傾向。目の疲れも感じにくくなる。

4回目~6回目(2週に1回ペース)

睡眠の質も向上し、朝の肩のこわばりがほぼ消失。仕事後の疲れの残り方が明らかにかわるとご本人談。

毎日長時間の勉強で肩と首がカチカチ。夕方から夜にかけて頭痛もあり、集中力が続かない。

施術経過:

1回目~2回目(1週に1回ペース)

施術直後に「肩が軽くなった!」と実感。夜も寝つきが良くなる。

3回目~5回目(2週に1回ペース)

肩・首のこわばりがかなり改善し、頭痛の頻度も週3回→1回へ減少。勉強中に姿勢が崩れにくくなり、集中力も持続しやすくなる。

イライラや不安感も落ち着き、「前より前向きに勉強できるようになった」と本人談

6回目以降(3週に1回ペース)

頭痛はほぼ消失。首や肩の緊張は軽度にとどまり、施術間隔を2〜3週間に延長。

受験に向けて体調管理とメンタルの安定目的で通院継続中

慢性の肩こりを放置すると怖い本当の理由

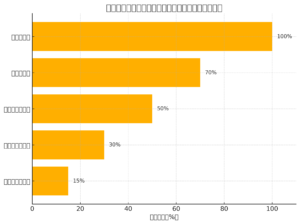

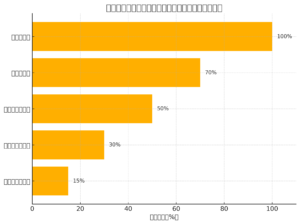

肩こり人口の実態(日本)

📊 厚生労働省「国民生活基礎調査」より(2022年)

✅ 肩こりを感じている人の割合(15歳以上)

| 性別 |

肩こりの自覚症状がある人の割合 |

| 女性 |

約**50%**以上(年齢層によっては60%以上) |

| 男性 |

約30〜40% |

🧑🤝🧑 日本の肩こり人口(推計)

日本の15歳以上の人口は約1億人(※)

➡ 肩こりを感じている人はおよそ

🔹 4,000万人~5,000万人

(※総務省統計局データより推計)

「たかが肩こり」と思っていませんか?

実はその慢性的な肩こり、体からの重要なサインかもしれません。放っておくと、思わぬ不調や病気につながることもあります。

1. 頭痛・めまい・吐き気の原因になることも

肩こりが長引くと、首や肩周りの血流が悪化し、脳への血の巡りがスムーズにいかなくなります。

その結果、慢性的な頭痛、めまい、吐き気などの症状が出やすくなります。

特にデスクワークの方は、知らず知らずのうちに悪化させていることが多いのです。

2. 自律神経の乱れに直結

東洋医学では、肩こりは「気・血・水(き・けつ・すい)」の巡りが滞っている証拠と考えます。長く続くと、体の調整役である自律神経が乱れ、不眠、倦怠感、動悸などの不定愁訴(原因不明の体調不良)を招くことも。

3. 呼吸が浅くなり、全身の疲れやすさに

肩や首まわりが硬くなると、胸郭(肋骨の動き)が制限され、自然と呼吸が浅くなります。すると体に酸素が行き渡りにくくなり、常に疲れているような状態に…。

4. 放置すると「うつ症状」につながるケースも

肩こりがひどくなると、脳の神経伝達がうまくいかなくなり、気分の落ち込みや集中力低下を感じることもあります。

「やる気が出ない」「気分が重い」…そんな状態が続いているなら、肩こりを軽視できません。

こちらは、「慢性の肩こりを放置すると起こりうる症状の進行」を示したグラフです。

🔍 解説(左から右へ進行):

🔍 解説(左から右へ進行):

-

肩こりのみ(100%):最も多くの人が経験。放置しやすい初期段階。

-

頭痛を伴う(70%):筋緊張性頭痛など、肩からくる影響が頭に及ぶ。

-

めまい・吐き気(50%):首の緊張や自律神経の乱れにより現れることも。

-

自律神経の乱れ(30%):不眠・倦怠感・不安感など多彩な症状に発展。

-

うつ症状・不眠(15%):長期化により心のバランスにも影響。

🌿当院では肩こりの根本原因にアプローチ

単なるマッサージや一時的な対処ではなく、東洋医学の「四診(ししん)」を使って、肩こりの本当の原因を探り出します。

体全体のバランスを整えることで、慢性的な肩こりとそれに伴う不調を根本から改善していきます。

「そのうち良くなる」ではなく、「今」こそ、体の声に耳を傾けてみませんか?

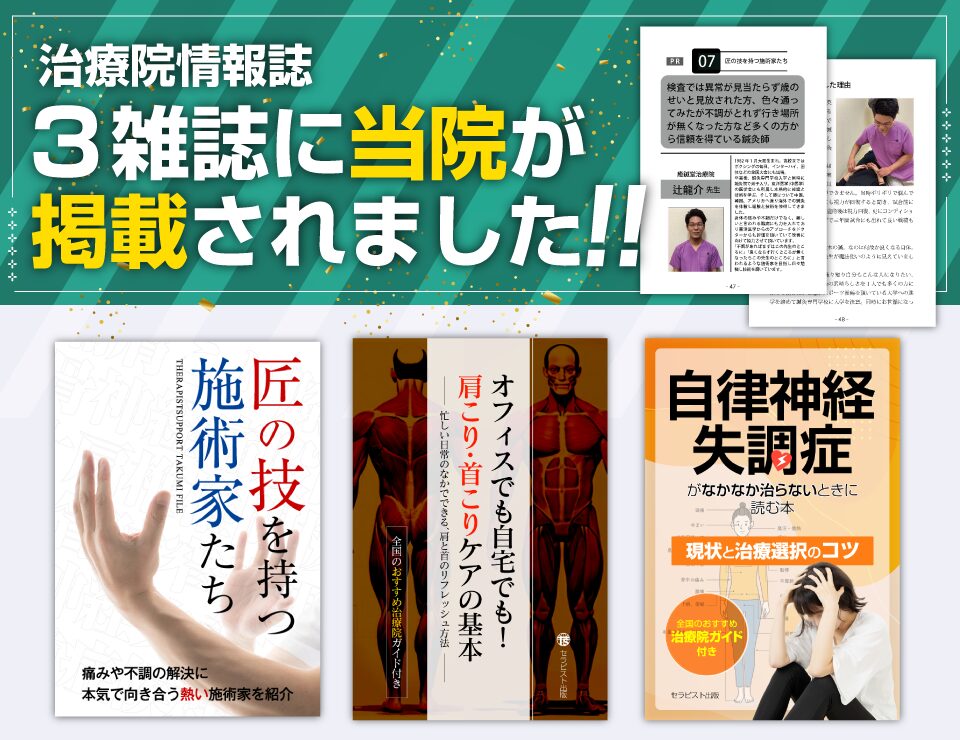

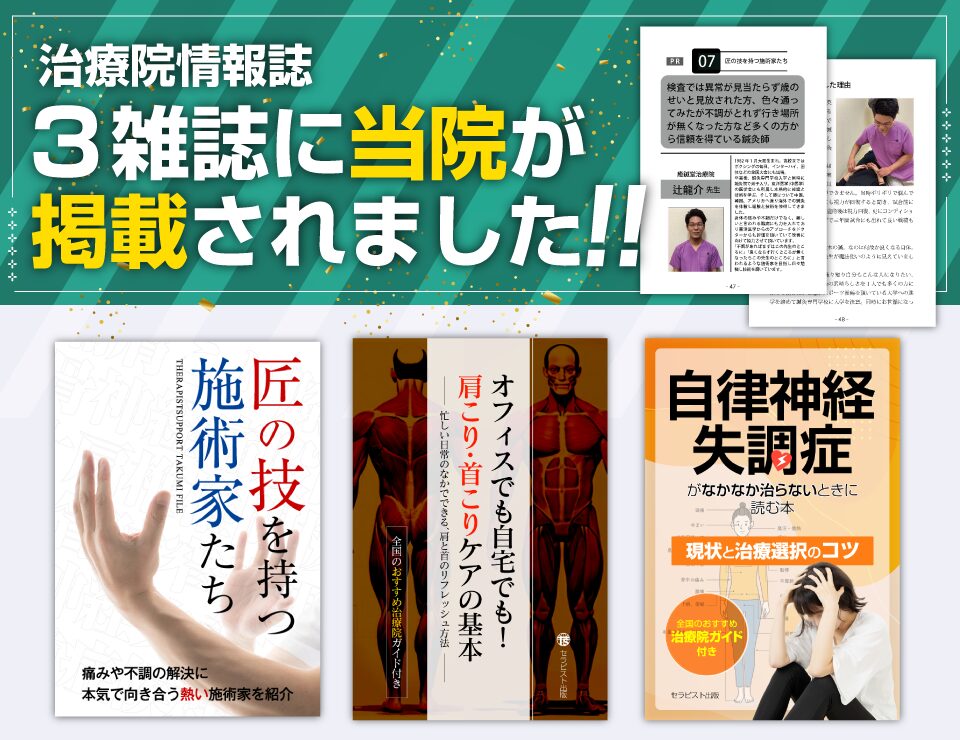

全国の治療家向けに技術セミナーを開催

メディア掲載実績も多数あります

全国の治療家向け技術セミナー 一般向け健康セミナー 開催

雑誌掲載実績もあり。

・中国式整体テクニックセミナー

・推拿技術セミナー

・中医伝承鍼灸セミナー

・一般向け中医健康ストレッチセミナー

・雑誌掲載:匠の技を持つ施術家たち

・雑誌掲載:自律神経がなかなか治らないときに読む本

・雑誌掲載:オフィスでも自宅でも!肩こり・首こりケアの基本

肩こりの施術を受ける前によくある質問

施術は痛くありませんか?

当院の施術はやさしい刺激で行う東洋医学的アプローチが中心です。強く押したり無理に動かしたりすることはありませんので、リラックスして

受けて頂けます。

どのくらいの頻度で通えばいいですか?

肩こりの状態によりますが、初めは1回を3~5回ほど続けていただくと変化を感じやすくなります。その後は、2~3週に1回など、お体の様子に

合わせてご提案いたします。

一度でよくなりますか?

一時的に軽くなることもありますが、慢性的な肩こりの場合は、体質や生活習慣の見直しも必要です。根本改善のためには、ある程度の継続が

必要です。

肩こり以外の症状もみてもらえますか?

はい、東洋医学では全身のバランスを整えることを大切にしています。頭痛、冷え、疲労感、自律神経の乱れなども一緒にご相談ください。

服装はどうしたらいいですか?

ゆったりとした動きやすい服装がおすすめです。お着替えをご持参いただいても構いませんし、必要な場合は当院でもご用意があります。

鍼灸施術料金について

内訳

初回カウンセリング料 2,500円(税込)+施術料 6,000円(税込)

時間

初回カウンセリングと施術と合わせて合計60分ほど掛かります。

内訳

2回目以降は施術料6,000円のみ

時間

カウンセリングが短くなりますので30分~45分ほどです。

※お支払いは現金とカードとQR支払いに対応しています。

最後に院長から

肩こりは一時的に楽にしても、「すぐにぶり返してしまう」そんな経験はありませんか?

肩こりは一時的に楽にしても、「すぐにぶり返してしまう」そんな経験はありませんか?

当院ではその場しのぎではなく、東洋医学の視点から「なぜ肩がこるのか」を見極め、根本からの改善を目指しています。

すべての肩こりを一度で治すことはできませんが、あなたのつらさに真摯に向き合い、少しずつでも確実に良くなるよう全力を尽くします。

どうか一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。

慢性的な肩こりを改善するには、まずその原因を正しく知る必要があると私は考えています。

慢性的な肩こりを改善するには、まずその原因を正しく知る必要があると私は考えています。

実は、肩こりで悩む方の多くが「原因がわからない」と感じています。

実は、肩こりで悩む方の多くが「原因がわからない」と感じています。 🔍 解説(左から右へ進行):

🔍 解説(左から右へ進行):

全国の治療家向け技術セミナー 一般向け健康セミナー 開催

全国の治療家向け技術セミナー 一般向け健康セミナー 開催

肩こりは一時的に楽にしても、「すぐにぶり返してしまう」そんな経験はありませんか?

肩こりは一時的に楽にしても、「すぐにぶり返してしまう」そんな経験はありませんか?